声を大きくしようとすると、「もっと息を吐こう」「お腹に力を入れよう」と言われた経験はありませんか?

確かに息は声のエネルギー源ですが、それだけでは十分に響く声は作れません。

実は声が生まれて広がるまでには、2つの大事な仕組みがあります。

それが「シリンジ」と「管楽器」です。

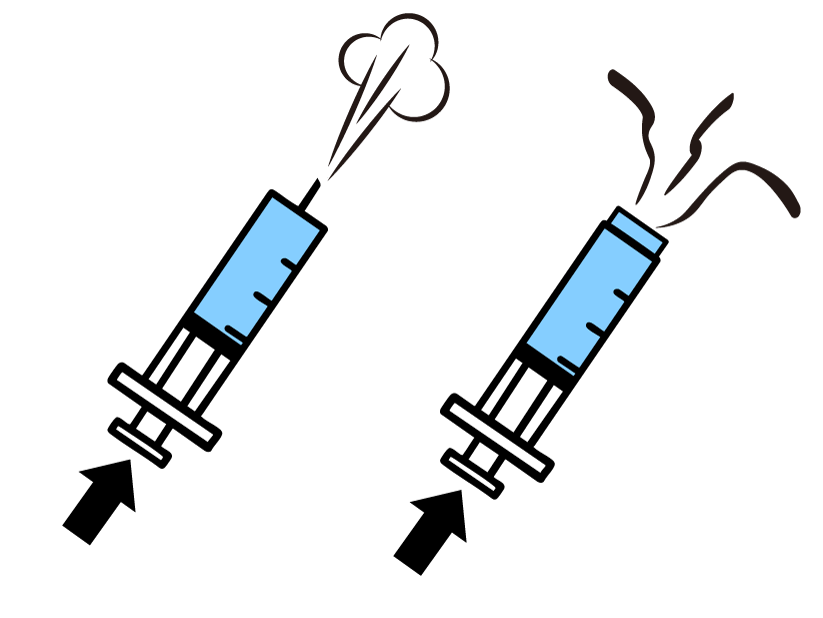

シリンジとは、注射器のように中のピストンを押して液体や空気を出し入れする筒状の道具のことです。黒いゴムの部分が横隔膜、先端が喉にあたると考えると、声の仕組みがよくわかります。

この2つのイメージを組み合わせると、発声の流れが一気に分かりやすくなります。

今回は、この2つを例えにして、声の仕組みをやさしく解説していきます。

※練習方法やテクニックではなく、あくまで“構造”を理解するための内容です。

1. シリンジ=息と声の出発点

シリンジの構造を思い浮かべてください。

ゴムの部分=息を押し出すポンプ(横隔膜など)

先端の穴=息の出口(声帯)

先端の開け閉め=息の通り道の広さを変える動き

息をするだけのとき

先端を大きく開けたまま押すと、空気はスーッと自由に出ます。

普通に呼吸しているときは、この状態。音はまだ生まれていません。

声を出すとき

声を出すときは、先端を少し細くします。

そうすると、空気に抵抗ができ、押し出す力(圧力)が高まり、先端で「プルプル」と振動が起きて音になります。

細くする意味

細くすると一度に出る息は少ないけれど、安定した細い流れになります。 これにより声は長く、はっきり響きます。

正しくできてれば、息が出きらないところを押し出してる感覚になるのでお腹周りの筋肉をめっちゃ使います。シリンジって口が細いから押し出す時に指に圧がかかりますよね?その感覚が掴めれば声のロングトーンの安定感と長さがグンと増します。

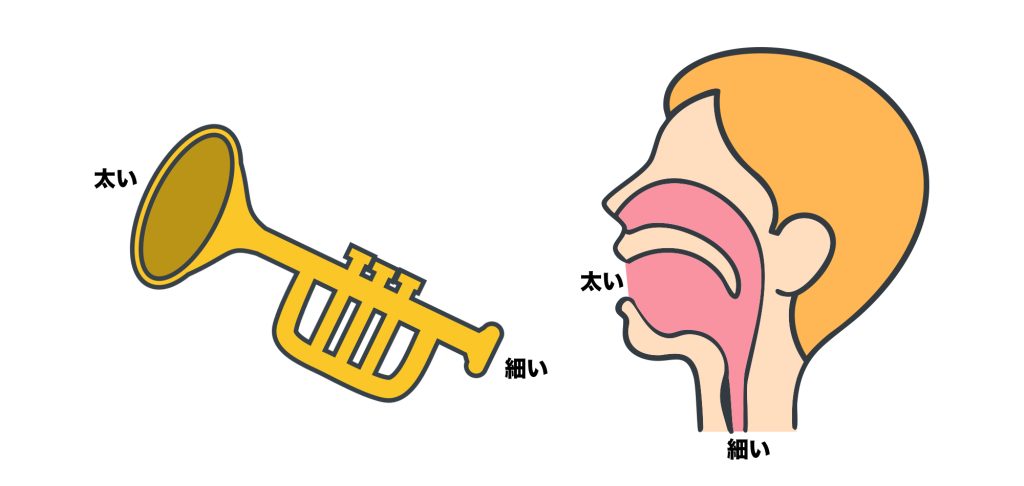

2. 管楽器=声を広げる仕組み

次に、ラッパやサックスのような管楽器を思い浮かべてください。

細い管の部分=喉の入口

ラッパのように広がる部分=口の中から外にかけての空間

音の始まりは細いところから

管楽器は細い部分からスタートします。声も同じで、喉の奥の入口は細いままです。

この細さが、音の元をしっかり作ってくれます。

音を飛ばすのは“ラッパ部分”

楽器の先端が広がっているのは、音を遠くに響かせるため。

声の場合、口の中の広さや形がこのラッパにあたります。

口の奥(軟口蓋)を持ち上げると、空間が広がって音が前に飛びやすくなります。

仕組みについて詳しく知りたい人は「メガホン効果」とかで調べていただければ出てくると思います

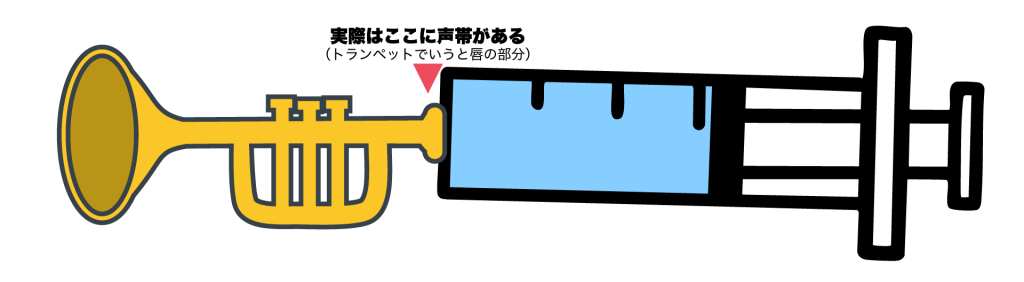

3. シリンジと管楽器の連携プレー

声は、この2つの仕組みが連携してできています。

※実際のトランペットはこれじゃもちろん音でないですが画像はあくまでイメージです笑

- シリンジで息を安定した流れに変え、声の元を作る

- 管楽器でその声を広げ、響きを増やす

大事なのは、狭いところ(喉)と広いところ(口)の役割を分けることです。

喉の入口は細く、口の中は広く――これだけで息の消費を減らしながら声を大きくできます。

4. よくある間違いと本当の仕組み

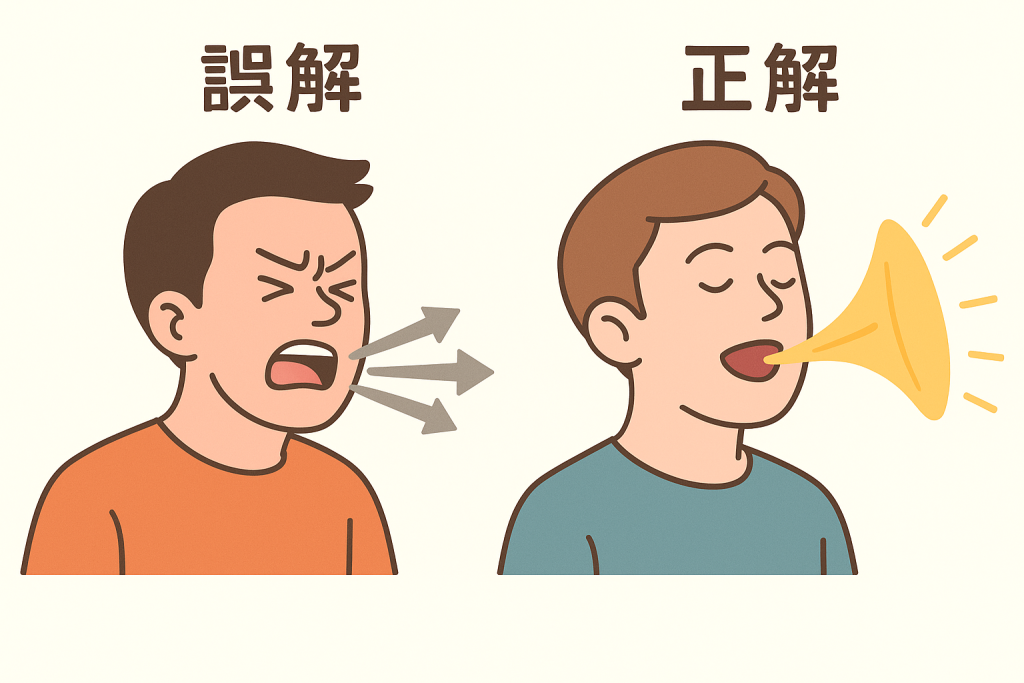

間違い①「大きな声=たくさん息を吐く」

→ 実際は、息の量よりも、息をどう“声に変えるか”が大事です。先端を広くして息をたくさん出しても、音にならずに逃げてしまいます。

間違い②「喉を開いて発声する」

→ 開けるのは口の中。喉まで広げると、声の元が弱くなります。

まとめ

・シリンジの先端=声の入口は細く

・管楽器のラッパ=口の中は広く

・息は細く安定させ、口の中で大きく響かせる

このイメージを持つだけで、声の仕組みがグッと理解しやすくなります。

息の量や力任せではなく、形の使い分けこそが響く声のカギです。

じゃあどうやるの?

そんな方は練習メニューをお伝えしてるのでスタジオまで遊びに来てください。

あなたの歌が好きな気持ちをたくさん聞かせてください

りょう